- 読書を血肉化したい

- 「効くアウトプット」の練習法を知りたい

- アウトプットによって得られるメリットを知りたい

「読書したけど内容が頭から抜けていく…」

そんな経験、ありませんか?

実は、読書の効果を最大化させる秘訣があります。

それはまさに、「アウトプット」です。

読んだ内容をブログに書いたり、身近な人に話したりして「発信」すること。これが知識を自分の物にする近道なのです。

そこで今回は、読書後のアウトプット法を3段階に分けてご紹介します。

- 初級…誰でも手軽にできるレベル

- 中級…ちょっとコツがいるレベル

- 上級…最も効果があるエキスパートレベル

これは一定の基準を設けたものですので、実際はどのレベルから始めてもOK。ぜひこの機会にアウトプットにチャレンジして、読書の効率をグンと上げましょう。あなたの人生が、確実に変わります。

アウトプット経験が少ない人は、初級からチャレンジすることで自然と上級になれるようにプログラムされている。今思えば私も初級から始めてどんどんステップアップしていった。

読書後にアウトプットをする5つのメリット

まずは読書後のアウトプットのメリットを紹介します。

知識が自分の中に落とし込まれる

本の内容を、人に話したりSNSで発信したりすることは、自分の言葉で整理し直すというステップが必要です。これは、「本のことを振り返っている(復習している)」ことになり、理解力が深まります。

そのうえ、外に発信するということは「本の内容において間違った知識を発信してはいけない」という責任感が芽生えるのも吸収力UPのヒミツです。

逆に、インプットで終わる読書の場合は、わかった気になる読書が多く、勝手にスッキリしておわります。

外に発信するという意識がないため、知識の整理が行われず、間違った解釈をしていても気が付かないで自己完結してしまうのです。

それだけでなく、”情報をもう一度考えるというステップを放棄している”ため、エビングハウスの忘却曲線の原理により、本の知識はあなたの記憶から秒速で抹消されます。

本を読むスピードが上がる

アウトプット前提の読書では、自分のなかで消化できない知識があると「なぜこういう結論になるんだろう?」という『問い』を持って読書に臨めます。

その『問い』に対する答えは一種のアハ体験となり、「自分の意見」として昇華するのです。

ほかにも、自分の中に問いを持っていることで、本を読むスピードはどんどん上がります。

なぜなら、思考停止で淡々と読み進めるより、『問い』の答えを探すように好奇心を持って読み進めるほうが、目で文字を追うスピードや理解力が違うからです。お腹が減ったライオンのように、獲物(文字)を追いかけることができます。

アウトプットすると仲間ができる

自分が読書から得たものを発信していると、共感してくれる仲間が現れます。

なぜなら人は『共感したい』『つながりたい』と直感的に考える生き物だからです。

『自分か感じたことを誰かに伝えたい―。』そんな想いで行動をすると、きっと同じ想いを持った仲間に会えます。読書仲間や書評仲間を増やすにはX(旧twitter)がおすすめです。

X(旧twitter)なら、匿名でも実名でもOK。アウトプット・情報発信の大切さは理解したものの、何かしらの理由で顔出しが出来ない人でも仲間を探しやすいです。しかも、ハッシュタグ検索でたくさんの仲間と気軽に繋がれます。

自己表現力が格段にアップする

アウトプットすればするほど、文章力がどんどん高まっていきます。自分の意見を他者に伝えることを意識するため、言葉遣いや表現の工夫が身についていくのです。

アウトプットに慣れていくと、「もっと上手く伝えるにはどうすればいいのだろう」とか、「つぎは○○という例え話もいれてもっとわかりやすくしてみよう!」など、伝え方の精度が上がっていきます。

つまり、考えを言語化するプロセス自体が自己表現力のスキルアップにつながるんです。自己表現力があがれば他の知的作業にも応用は無限です。

読書のモチベーションアップにもなる

アウトプットの達成感が「また新しい本を読もう!」という原動力になります。

やり方は、あなたの自由です。息抜きがてらSNSでつぶやくだけでOKですし、ノートアプリに一人でこそこそと書くのもOK。

例えば、読後感をXにつぶやいてみる。Xは文字数制限なしですので、わりとしっかりとしたアウトプットができます。ついでに好きなハッシュタグをつければ共感してくれる人が現れるかもしれません。するとフォロワーさんから「その本読んだことある!」「興味ある」などの反応があったりして、それも楽しさの1つとなるかもしれませんね。

ただし、SNSに投稿する場合には1つ注意点があります。それは、反応を貰えると期待しないことです。その期待があると、反応を貰えているうちはアウトプットが楽しいのですが、反応が貰えなくと一気に萎えます。

SNSを使ってアウトプット習慣を身に付けるなら、アウトプット自体を目的化することが大切です。

読書アウトプット:Lv.初級「自分へのアウトプット」

1.学びの箇所に「線を引く」ことで集中できる

本に線を引く際のルールは特にありません。

あなたが気になった箇所、気づきや、覚えたい知識などにどんどんマーカーを入れていってください。

マーカーを引く場所を意識しながら読むので、自然と読書に集中することができ、結果的にアウトプットの質が上がります。

2.「音読」をすることで五感学習ができる

読書しながら文章を声に出して読む「音読」は、非常に効果的な手法です。

音読することで文章をより深く理解し、記憶にも残りやすくなります。副次効果として読解力や滑舌の向上、ストレス解消も期待できる万能手法といえます。

読む、話す、聞くと、学習の要素がすべて含まれているので五感をフルに活用できるのです。ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。

3.「本に直接書き込む」ことによって即アウトプットできる

本に直接メモを入れるのもおすすめです。

書く内容は、小説なら登場人物の性格や相関図、ビジネス書なら自分の生活で応用できそうな気づきなどをメモっておけば、忘れてもあとで振り返ることができます。

本を汚すのが気が引ける方もいるでしょう。しかし「本は読むためのものではなく、汚すためのもの」という考え方もあるのです。

あなたが大切にしているのは本ではなく、アウトプットの質。血肉になるかどうかなはず。

これまでキレイに読むようにしていた方は一度挑戦してみてください。きっと思い切って汚したほうが愛着のある本になりますよ。

読書アウトプット:Lv.中級「アウトプットの範囲を広げる」

1.Twitterを使って140文字以内で書評する

SNSを利用したアウトプットはかなりおすすめです。とくにX(旧Twitter)がおすすめ。

Twitterは140文字という制限があるため、ブログよりも構えることなく、気軽にアウトプットできるのが大きな特徴です。(現在は、文字数無制限となりましたが使い方は同じでOK)

また、X(旧Twitter)の場合、フォロワーからの反応がもらえたり、他の書評ツイートなどを参考にできるなど、モチベーションを上げる要素が盛りだくさんです。

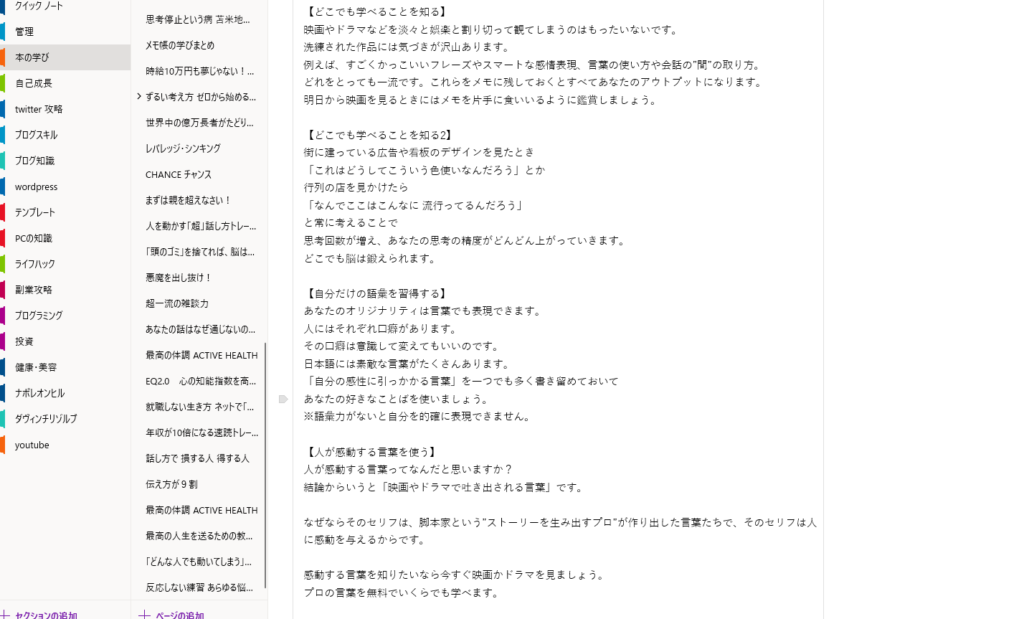

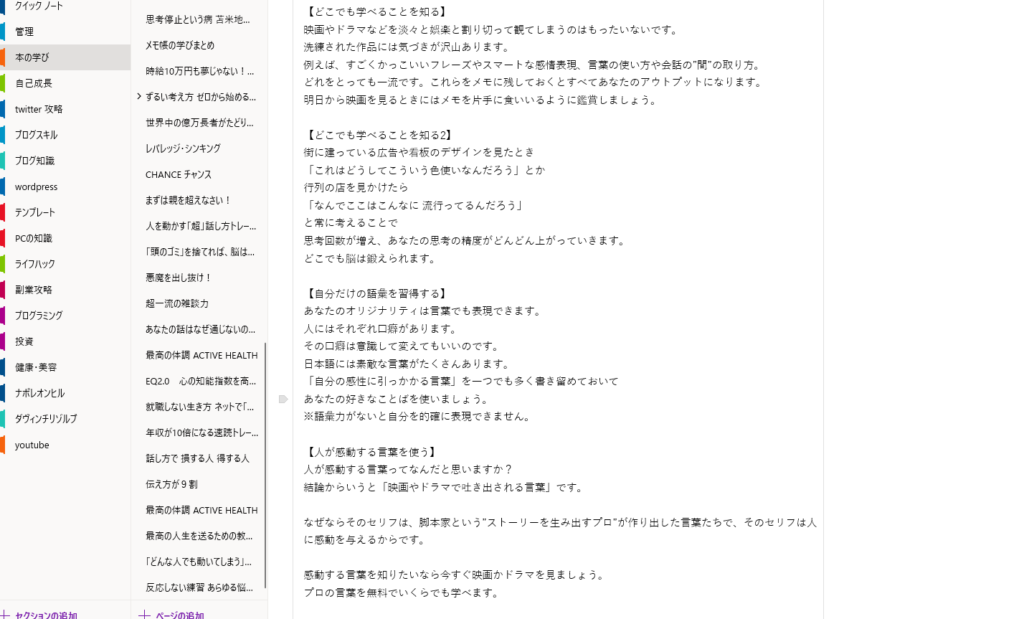

2.本の学びをノートにまとめることで知識を再利用可能にする

読書ノートを作ってみましょう。

ノートに学んだことを書くことも立派なアウトプットです。

ちなみに、私は手書きだとつかれるので、マイクロソフトの無料メモアプリ「One Note」というサービスを使っています。OneNoteは、ルーズリーフのような使い方ができるのが魅力です。

階層構造も無数に作れるので実にさまざまなインプットに役立てることができます。

本で学んだことを自分の言葉でTwitterサイズにまとめるもよし。印象に残った言葉を書き残しておくのもよし。気づきを書くのもおすすめ。具体的な使い方はあなたの自由です。

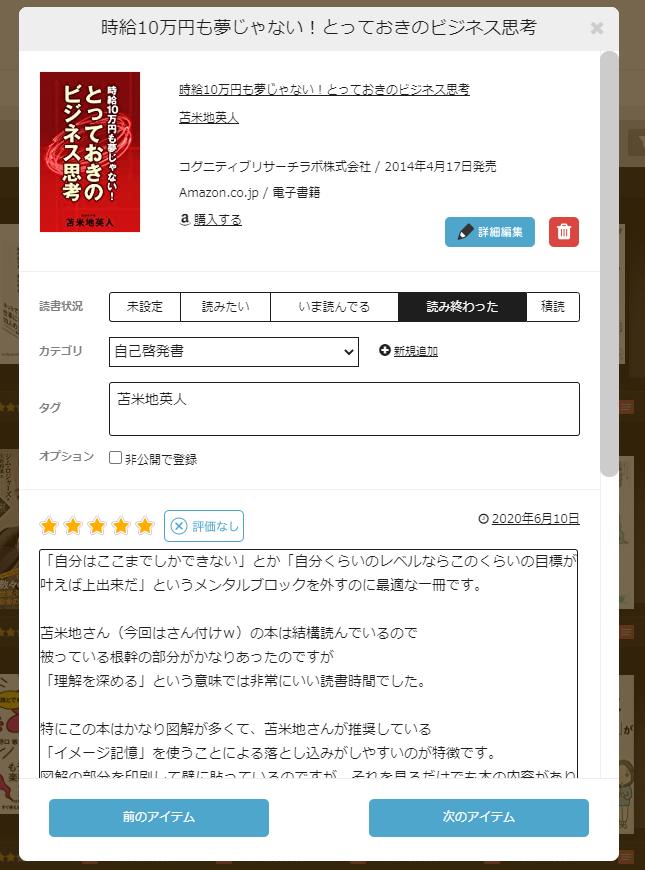

3.書評サイトや書評ブログをはじめてみる

書評ブログをはじめればアウトプットの強制力が働くのでおすすめです。とはいえ、ブログを開設するのは敷居が高いと感じる方もいるでしょう。

そこでおすすめなのは書評サイト「ブクログ」というサービスです。

このサービスのいいところは、以下の3つ。

- 書評仲間と繋がれる

- 表紙がしっかりと見えるので本を探しやすい

- インデックス機能が優秀なので自分が書いた書評をすぐ見つけられる

書評欄に自分が得た学びを書いておけば立派なアウトプットです。

自分が参考になればいいので、書き方は好きにしてください。でも、徐々に第三者にもわかりやすい文章を心がけると表現力が磨かれていきます。ぜひチャレンジしてみてください。

参考がてら私の本棚に遊びに来てみてください。

⇒私のブクログ本棚

読書アウトプット:Lv.上級「血肉化する」

1.読んだことない人に説明する

上級者向けのアウトプット法として、「読んだ内容を知らない人に説明する」があります。相手は、家族や、気のおける友人や恋人、嫁さんなど、ある程度の関係性が構築されている相手ならば誰でもOK。

話すことは最もポピュラーなアウトプット方法でありながら意外とコツがいるのも事実です。

なぜなら、しっかりと理解していないと、知らない相手にわかりやすい言葉に変換して伝えることができないし、質問されても答えられないからです。

このアウトプットは、以下のポイントを意識して話すと相手に伝わりやすくなります。

- 気付きを盛り込む

- 感情を込めて話す

- 事実と意見を切り離して話す

初級と中級のアウトプットが慣れている状態であると、よりわかりやすく話すことができます。

最初は難しいと思うのでニュアンスだけでも伝えられれば合格です。練習していくうちに、論理的でわかりやすく、身近なたとえ話などを使って説明できるようにます。

2.本に対して自分の疑問と意見を持つ【本との対話】

これは、普段アウトプットしている人なら自然と身についていることが多いのですが、どんな本に対しても明確な疑問と意見を持つようにするというのが最後のなるとなかなか難しいので上級としました。

この方法、本を買う前、本を読んでいるとき、本を読んだあとの3つに分類するとわかりやすいです。

- 自分の疑問・悩みを解決してくれそうなジャンルの本を探す

- 気になる本を手に取り目次を読む

- 1つでも学びがありそうなら買う

- 本を買ったのはなぜかを答える

- その本を読むことの目的を決める

- 疑問を目次・まえがき・あとがきを読んで3つ以上作る

- これまで作った悩みや問題、疑問の答えを書く

- 自分が使っている媒体に発信する

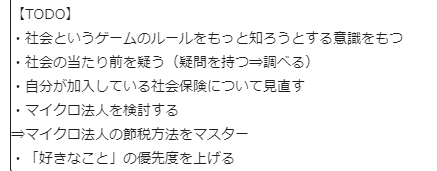

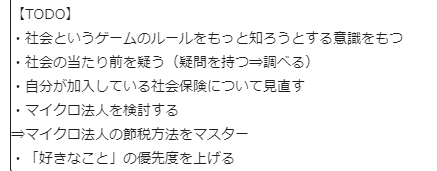

- 本を読んですべきことを書く(TODO化)

3.自分の生活の中に落とし込む(TODO化)

本から得た気づきを実生活に「落とし込む(TODO化)」ことが大切です。頭の中だけで終わらせずに行動に移すことがポイント。

自分の生き方、考え方、行動、習慣が変わってこそ、読む甲斐があるというもの。

では、どうすれば自分の生活に落とし込むことができるのか?

これは実はわりとかんたんです。

例えば、橘玲が書いた「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方」を読んで私が実際に書き出した【TODO】は、以下になります。

このように、「自分が本を読んでどう行動していくか」を書き起こすだけです。

「お金持ちになるための本」を読んだ場合は、「朝目が覚めたら感謝の言葉を3つ言う」、「夕飯の支度を手伝う」、「家計簿をつける日を決める」など、とにかく得た知識を行動できる形に転化します。

TODOの内容は、本を読む人の状況や知識の落とし込み方によって大きく変わります。

あなたの読後アウトプットが習慣化しない3つの理由

読後のアウトプットがなかなか習慣化しないのには3つの理由があると考えます。

- アウトプットするのは面倒だと感じている

- アウトプットするのは恥ずかしい

- 忙しくてアウトプットするヒマがない

それぞれの対策方法も考えましたので、参考にしてみてください。

アウトプットするのは面倒だと感じている

アウトプットが習慣化しないのは「面倒くさい」と思っているからです。インプットした知識で満足して、発信なんて必要ないって思っちゃうんですよね~。

ワカリマス。私もそうでしたから。インプットは楽しいけど、アウトプットする意味がイマイチ分からなくて。アウトプットするヒマがあるなら、1つでも多くインプットしていたい。そんな感じ。

でもこれでは、人に説明するときに上手くいかないことに気づいたんです。いちいち、本に書かれていた思考法やノウハウを読み返すハメに…。インプットだけでは圧倒的に弱点が多い。

だからアウトプットは面倒でもしたほうが良いのです。結局いちばんの近道だから。

それでも習慣化はラクじゃないよ!と困っている方は、以下の記事を参考に習慣化にチャレンジしてみてください。

アウトプットするのは恥ずかしい

最初は、人に話したりSNSで発信するのが恥ずかしいかもしれません。

実際、うまく表現できなくてアウトプットを諦めちゃう人は多いです。

それなら、メモアプリに自分の言葉を整理するだけでも全然OK。

人に見せなくても、自分の手で文字にしていくだけで文章スキルや知識はどんどん蓄積します。

しかも、それがいつどこで役立つかわかりません。YouTubeの台本になることもあれば、ブログの題材になることもあります。アウトプットは宝なのです。

メモアプリに書くことが慣れてきたら次はSNSに「匿名」で発信しましょう。匿名なら、いくら失敗しても恥ずかしくないですよね。Xはアカウントを何個でも作れるので、匿名アカウントを作ってアウトプットの練習をすれば解決です。

このように、段階的にアウトプットすることで、恥ずかしさというのは無くなりますよ。

忙しくてアウトプットするヒマがない

仕事や家事や育児で忙しく、アウトプットする余裕が全くないという人はたくさんいると思います。忙しい毎日の合間に、読書の感想をまとめたり発信したりなんて無理だ!と思うのも当然です。

しかし、アウトプットをしたいという原動力があるなら方法は見つけられるはず。私からおすすめする解決策は、「ちょっとしたスキマ時間」を上手く使うことです。

例えば、何かの待ち時間とか、通勤電車とかでボーっとしていた時間をアウトプットにあてます。あなたの通勤時間が15分なら往復30分、週5日で150分もの時間をアウトプット可能です。

もし、スキマ時間もないんだよ!って方はスキマ時間を使うのではなく作ってください。

例えば、「朝15分早く起きてアウトプット専用の時間を作る」とか、「昼の休憩時間にアウトプットを1個すればご飯を食べれる」とか、いろいろな方法を生み出せるはずです。

これらの方法の多くはさきほど初級~中級あたりで解説していることが多い。アウトプットができないと感じている人はまず初球を極めてくれ。そうすれば自然と人に話したくなるレベルになる。

おわりに:読書のアウトプット次第で人生が変わる

ここまで初級から上級レベルまで、計9つのアウトプット法をご紹介しました。

初級では本に線を引いたり音読したり、直接メモをする方法を。中級ではツイッターやノート、ブログといった媒体を使う方法を。そして上級レベルでは人に説明したり本と対話したりする方法を解説しました。

すべて、私自身が実践して効果を実感している方法だけを厳選しました。

ただし、効果には個人差があります。初級を続けた方がいい場合もありますし、上級が肌に合う人もいます。なので、自分に合ったスタイルを試行錯誤してみてください。

こうしたアウトプットを重ねることで、たんに本を読むだけでは得られない確かな学びと変化が生まれます。

さいごに、これからアウトプットを志す皆様に、以下の名言を贈って終わりたいと思います。

本を読むだけなら三流。

本を言葉や文章でアウトプットしたら二流。

本を行動でアウトプットできてはじめて一流です。

そう、最後は行動です。ここまでやるとあなたの人生は確実に変わります。